Approfondimento Taiji quan Chen

Storia

Il Taiji quan della famiglia Chen del villaggio di Chenjiagou nella contea di Wenxian nella provincia dell’Henan (Cina) è considerata l’arte marziale origine di tutti gli stili di Taiji quan.

Tai ji quan significa letteralmente: “Pugno (per estensione “arte marziale”) del grande estremo o della grande polarità yin-yang”, ovvero il pugilato che studia l’armonia taoista degli opposti.

Anticamente era chiamato Shi san shi quan, “Pugno delle tredici tecniche”, Chang quan, “Pugno fluido”, Mien quan, “Pugno di cotone”, Jou quan “Pugno morbido”, Hao quan, “Pugno sciolto”, e Hua quan, “Pugno che neutralizza”.

Secondo la leggenda il Tai ji quan fu fondato da Zhang Sanfeng (1247-1366?), figura “leggendaria” di “saggio immortale” (non si conosce il luogo della sua sepoltura) del tardo taoismo, che visse durante la dinastia Yuan.

Il suo nome significa: “Zhang delle tre vette” ad indicare che egli era un esperto nelle arti letterarie, mediche e marziali, ed avrebbe ideato il Tai ji quan sui monti Wudang chiamandolo all’inizio Wudang pai (“Scuola dei monti Wudang”) o Wudang quan (“Pugilato dei monti Wudang”) e poi Tai ji quan (dopo che, a seconda delle versioni: gli apparve in sogno lo “Spirito di Wudang”; o dopo che vide il combattimento tra una gru ed un serpente).

A Zhang Sanfeng seguirono un certo maestro Wang Zhong (della provincia dello Shanxi) che avrebbe insegnato il Tai ji (o lo stile di Wudang) a Chen Zhoutong (della contea Wen), l’arte sarebbe passata da questi a Zhang Songxi (circa 1520- 1590, di Hai Nan, che diffuse l’arte Wudang nel sud della Cina), poi a Ye Jimei (di Si Ming), Jiang Fa (circa 1574-1655) e Wang Zhongyue (circa 1730-1800, dello Shanxi); questi ultimi due diffusero l’arte Wudang nel nord della Cina dando qui origine alle cinque scuole “civili” o “familiari” moderne (Chen, Yang, Wu “grande”, Wu “piccolo”, Sun).

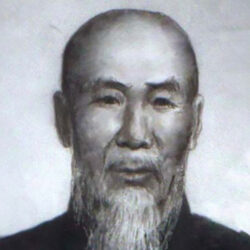

Secondo il racconto storico lo stile fu fondato da Chen Wangting (1580-1660? 1597-1664? 1600-1680?), IX generazione della famiglia Chen, un ufficiale militare al comando di una guarnigione nella Contea di Wen; con la caduta della dinastia Ming (1644) decise di ritirarsi dalla vita pubblica nel suo villaggio, dove oltre alla coltivazione dei campi si dedicò all’elaborazione di una nuova arte marziale e ad insegnare ai giovani.

Chen Wangting combinò:

- il Pao chui, arte marziale di famiglia di famiglia;

- il sapere del testo marziale detto il Quan jing o “Canone di Boxe” del famoso generale e stratega Qi Jiguang (1528-1587) (il libro contiene 32 tecniche illustrate, sintesi di 16 differenti scuole di boxe dell’epoca Ming, 29 delle quali sono presenti nello stile Chen);

- i Classici taoisti (Daozang, il “Canone taoista”);

- le tecniche di dao yin (dao: “guidare, condurre”, yin “tirare, tendere”, nel senso di “guidare l’energia vitale per armonizzarla” e “tirare il corpo per ammorbidirlo”).

La verità storica, emersa recentemente grazie agli archivi del villaggio Chen, di quello Tang, di quello Wangbao, e della città di Zhaobao, rende il quadro storico molto più complesso e completo, coinvolgendo matrimoni misti, interessi comuni, origine dei vari stili nel tempio Qianzhai, o “Tempio dei Mille Anni”, così come la partecipazione ad attività sovversive anti-dinastia Ming.

Il fondatore dello stile Chen è Chen Wangting (o Chen Zhouting, 1580-1660? 1597-1664? 1600-1680?), un militare istruito, conosciuto nelle provincie dell’Henan e dello Shandong per aver scacciato numerosi banditi mentre scortava carovane mercantili.

Nel 1641 era al comando di una guarnigione nella contea di Wen; poco dopo durante una esercitazione militare sbalordì tutti per la sua abilità nel tiro con l’arco, ma uccise un uomo e dovette darsi alla fuga.

Si unì così per un periodo, insieme alla famiglia Li (i membri della quale erano suoi cugini), alla rivolta di contadini e minatori anti-dinastia Qin, guidata da un altro membro della famiglia Li, Li Zicheng.

In seguito nel 1645 la rivolta venne sedata dalle truppe Manchu, Li Zicheng e la sua famiglia vennero giustiziati, e il tempio Qianzhai (probabile luogo d’origine delle arti marziali della zona) fu implicato nella repressione e distrutto; Chen Wanting si salvò ritornando al suo paese ed ottenendo anni dopo la grazia.

Uno dei luogotenenti di Li, Jiang Fa (Zhao Bao, circa 1574-1655), riuscì a scappare e si rifugiò a Chenjiagou, dove visse travestito da servo e nascosto da Chen Wangting, suo commilitone, con il quale visse in incognito ed elaborò ulteriormente l’arte.

Fu in questo periodo che nacque lo stile Chen primevo o “primo metodo”, costituito da forse da sette sequenze: la shi san shi (forma delle “tredici posizioni”) , altre quattro imprecisate forme tai ji, una chang quan (“pugno lungo”), e una pao chui (“pugno cannone”); egli aggiunse inoltre tecniche prese da famosi artisti marziali dell’epoca come: il “colpo” (da) di Zhang Baling, il “lavoro di gambe” (ti) di Li Bantien, la “presa” (na) di Wang “Artiglio d’aquila” e le “tecniche di proiezione” (shuai e die) di Zhang “Mille cadute”.

Per proteggersi da possibili ripercussioni politico-sociali Chen Wangting non raccontò mai ai suoi discepoli la sua connessione con la famiglia Li, così il ricordo di questa parte di storia scomparve per sempre.

L’arte passò così di padre in figlio da Chen Wangting a Chen Ruxin, Chen Dakun, Chen Shantong, Chen Pingwang fino a Chen Changxing (o Chen Yunting, 1771-1853), vero sistematizzatore moderno dello stile Chen.

Chen Changxing sintetizzò le forme trasmesse dai suoi antenati: fuse insieme la shi san shi con la seconda e la terza sequenza per creare la lao jia yi lu, la “1a forma dell’antica intelaiatura” (una forma primeva, dalla gestualità ampia); poi fuse insieme la quarta e la quinta sequenza, più veloci, con il pao chui per creare la lao jia er lu, la “2a forma dell’antica intelaiatura”, che enfatizza la forza esplosiva e la marzialità.

Egli insegnò oltre ai suoi figli e parenti, anche a Li Bo Gui e Yang Luchan (fondatore dello stile Yang), entrambi della provincia dell’Hebei.

Il nostro lignaggio dello stile Chen deriva dal quarto dei cinque figli di Chen Changxin, Chen Gengyun, bodyguard di professione, che insegnò ai suoi figli Chen Yanxi e Chen Yannan.

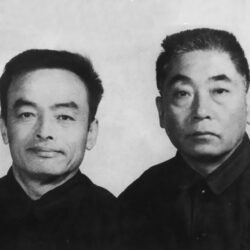

Chen Yanxi insegnò a sua volta a Chen Fake (1887-1957), che è il divulgatore della xin jia o “nuova intelaiatura” del ramo da jia, una modalità di pratica dalla gestualità compatta e raccolta, la forma avanzata di famiglia (ricca di zhan su jin, fa jin e dettagli applicativi) fino ad allora sconosciuta al grosso pubblico.

Chen Fake insegnò ai suoi due figli Chen Zhaoxu (1911-1960) e Chen Zaokuei (1928-1981), oltre che ad un ristretto numero di eccezionali allievi interni, tra i quali spiccò Feng Zhiqiang (1928-2012).

Chen Zaokuei insegnò non solo a Pechino a suo figlio Chen Yu (1962-), e a numerosi allievi interni, tra i quali il Maestro Ma Hong (1927-2013), ma anche in altre città della Cina, in particolare a Shangai, ad altri allievi tra i quali il Maestro Shong Guang-En.

Questi ultimi due furono entrambi maestri di Xu Guoming (George Xu, 1949-), dal quale, unitamente al Maestro Flavio Daniele, ha appreso il Maestro Marco De Acetis (1974-), la guida della nostra scuola.

Il Maestro Marco De Acetis ha studiato anche con il Maestro Jin Zhenliang, allievo del Maestro Jiang Zhongbao, uno studente interno di Feng Zhiqiang.

Metodo

Il Tai ji quan di stile Chen è caratterizzato non solo da movimenti lenti, morbidi, “naturali”, ma anche da repentine variazioni di velocità e emissioni di forza (fa jin).

I gesti sono “rotondi”, “sferici”, rilassati e ad alto contenuto propriocettivo: il movimento viene prima visualizzato, poi percepito, poi realizzato dal corpo accompagnato dalla respirazione.

Il centro della pratica è costituito dallo studio dell’equilibrio.

Bisogna essere “stabili come montagne e scorrevoli come fiumi” per diventare come “una sbarra di ferro avvolta nella seta”.

Nel Taiji Chen spicca il lavoro sul zhan su jin, l’“energia che si avvolge e dipana come un bozzolo di seta” o “energia a spirale”, e sul fa jin, l’“emissione di forza” o “forza esplosiva”; le posture sono ampie, si studiano due forme, la seconda delle quali con repentine variazioni di velocità, l’enfasi è posta sullo studio delle chinna, “prese, leve e immobilizzazioni”.

Lo stile Chen è storicamente il più antico e quello che più di tutti ha mantenuto inalterate le sue caratteristiche marziali.

Tecnica

Lo stile Chen prevede la pratica di numerosi esercizi di zhan su jin (per lo sviluppo dell’ “energia a spirale”); lo studio delle due forme a solo a mano nuda: la yi lu (“prima strada”), per lo sviluppo dell’energia yin, e la er lu (“seconda strada”) detta anche pao chui (“colpi di cannone”, nome derivato da un’antica forma Chen di cui conserva le caratteristiche più “esterne”), per lo sviluppo dell’energia yang.

Lo stile enfatizza le applicazioni a coppie e le chinna (prese e leve articolari, con lo studio dei punti dolorosi e vitali), contiene infine lo studio di numerose armi: jian (la spada, singola e doppia), dao (la sciabola, singola e doppia), li hua qiang (la lancia del “fiore di pero”), bai yuan gun, (il bastone della “scimmia bianca”), chun jiu da dao (l’alabarda della “primavera e dell’autunno”, una lancia con la lama a sciabola), ecc.

Programma dell’Accademia

Chen jia gou Chen shi Tai ji quan xin jia – da jia,

il “Tai ji quan di stile Chen del villaggio di Chen jia gou della corrente della nuova e grande intelaiatura”.

Lignaggio di Chen Fake – Chen Zhaokui:

- Nei gong, “lavoro interno”:

- Zuo chan: la “meditazione e visualizzazione nella posizione da seduti”;

- Zhan zhuang: gli esercizi dell’”albero o palo eretto” (la meditazione in piedi);

- Chen shi hun yuan dao yin, gli “esercizi del guidare l’energia primordiale e globale della famiglia Chen”;

- Chen shi zhan su jin dao yin, gli “esercizi per lo sviluppo energia a spirale della famiglia Chen”;

- Chen shi fa jin, gli “esercizi per lo sviluppo della capacità di emettere la forza della famiglia Chen”.

- Da lu, “Forme grandi a mano nuda”:

- Yi lu, la “1a forma” di 83 figure, divisa in 4 sezioni;

- Er lu, la “2a forma” di 71 figure, divisa in 3 sezioni.

- Applicazioni a coppie:

- tui shou, la “spinta attraverso le mani”:

- wanhua, “avvolgere i fiori” (dan shou, shuang shou, con una e due mani);

- dingbu tui shou, la “spinta con le mani a piedi fissi” (dan shou, shuang shou, “con una e due mani”);

- shunbu tui shou, la “spinta con le mani a piedi mobili” (dan shou, shuang shou, “con una e due mani”);

- da lu, la “grande deviazione” (cai, lie, zhou, cao; shuang shou, “con due mani”);

- luang cai hua, i “passi fioriti”,

- chinna, “prese e leve articolari”,

- san tui, le “spinte libere” (dan shou, shuang shou, “con una e due mani”);

- dian xue, “colpire i punti vitali”;

- san shou, “combattimento libero” (con e senza protezioni);

- tui shou, la “spinta attraverso le mani”:

- Forme con le armi:

- Chen shi dan jian, la forma di spada singola di 49 figure della famiglia Chen, divisa in in 3 sezioni;

- Chen shi dan dao, la forma di sciabola singola di 23 figure della famiglia Chen, divisa in 3 sezioni.